Вот она, Москва!

В конце октября 1863 года к окраине Москвы, где-то в районе Серпуховки, шесть почтовых кляч медленно тащили двухэтажный дилижанс, везший пассажиров из Харькова в Москву.

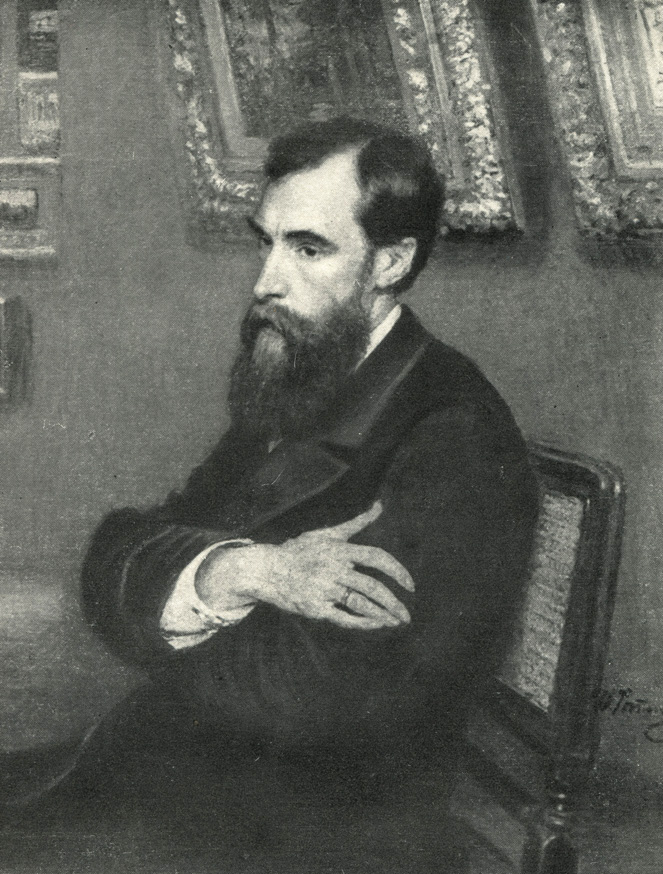

Илья Ефимович Репин. Портрет работы В. Д. Поленова. 1879

Среди пассажиров был девятнадцатилетний юноша, худенький, небольшого роста, одетый довольно странно: суконную шубку на кошачьем меху прикрывала сверху черная суконная шинель, которой, по всей видимости, юноша так тщательно обдергивал он ее и счищал с нее малейшие пушинки во время кратких остановок дилижанса. И хотя двойная одежка на первый взгляд была довольно теплая, юноше было холодно на наружном месте огромной кареты, стыли руки. Сидеть было тесно и неудобно.

Но юноша рад, - такое счастье, что все-таки он едет, и едет в Москву, а из Москвы... Столь фантастичным и дерзким ему это казалось, что о дальнейшем он и думать боялся.

Маленький родной городок, где впервые, в детские еще годы, пристрастился он к «художеству», первые краски, подаренные двоюродным братом Тронькой, первые заработанные мальчиком деньги за расписанные им пасхальные яйца «писанки», местные живописцы, дававшие ему первые уроки, думы о том, чтобы заработать денег на дорогу, тяжелая работа по писанию церковных образов в окрестных селах - Пристене, Каменке, Сиротине, работа поздними вечерами и ранними утрами, при свечах, приделанных к палитре...

Все это отошло куда-то далеко, он ехал как во сне, и лишь временами вспоминались отдельные эпизоды его иконописной работы. Казалось, вот проснется и снова окажется в Сиротине, в большой каменной церкви, с высочайшими лесами, с которых он как-то чуть не свалился, когда писал «Святую Троицу»... Даже дрожь пробирала, когда думал об этом.

Вспомнилось и хорошее - всплывала приятная картина... То же Сиротино... Все образа для нового церковного иконостаса закончены, в село Сиротино съехались священники из окрестных сел, прибыл даже благочинный... Торжественное освящение нового иконостаса, общее восхищение, а потом столь же торжественная трапеза... Почетные гости уселись за стол в зале. Иконописцев, главных героев торжества, поместили за столом в сенях... Но его, такого же иконописца, как и другие, только самого юного из них, восемнадцатилетнего парня, вдруг сажают за стол почетных гостей. Он удивлен: «Почему же я сижу в зале, а мои товарищи в сенях?» А ему отвечают: «Да разве можно им равняться с вами? Они ремесленники, а вы ведь художник!» Вспоминает об этом юноша, и как-то неловко ему, и радостно.

Чем больше отдалялся родной городок, тем чаще и чаще всплывали мысли о родных. Задумается, и в мыслях его - отец. Рядовой Чугуевского уланского полка, служивший еще при Николае I, уже в первые дни солдатчины нагрубил он офицеру, его занесли в штрафной список; целых двадцать пять лет тянул он солдатскую лямку... Там, в городке, и мать...

Но все эти воспоминания были недолги, их угонял куда-то голод. Юноша закусывал, правда, дорогой, не выходя из дилижанса, - в его дорожной сумке были домашние калачи и небольшой кусок малороссийского сала. Это было вкусно, но он старался экономить, чтобы еды хватило до Москвы. Очень хотелось ему выпить стакан сладкого горячего чаю, - на станциях, где останавливался дилижанс, подавали чай, но... десять копеек за стакан - это было ему не по средствам, и он лишь с завистью смотрел на богатых пассажиров, которые на каждой станции заказывали себе чай и из туго набитых дорожных погребцов извлекали невиданные еще юношей закуски...

А кругом, куда ни посмотришь, на каждой станции - голодают, голодают все, и большие и малые.

«...по обе стороны экипажа... толпа голодных, холодных, оборванных людей... Вот один... пассажир бросил медную монету. Как за ней бросились все, давка до полусмерти, нищие бегут у самых колес; ямщик даже щелкает и замахивается на них кнутом, чтобы отогнать от колеса; они все бегут, долго бегут... все бегут за нами... Страшные...» Такую картину видел, подъезжая к Москве, молодой художник-самоучка Илья Ефимович Репин. Он ехал из небольшого городка Чугуева, что на Харьковщине. Дальнейший его путь лежал в столицу Российской империи город Санкт-Петербург, чтобы учиться там, в Академии художеств, живописному мастерству.

Рискованной была эта поездка. Не было у Репина богатых покровителей в Петербурге, да и вообще не было ни одного знакомого человека во всей столице, никого не знал он там и сам никому не был известен, а помимо всего прочего, не было и денег, и это было самое страшное. Но тяга к искусству была столь сильна, а вера в свои силы и в свое призвание художника столь велики, что молодой Репин, заработав на реставрации старых икон в церквах окрестных сел несколько десятков рублей, не побоялся дальнего пути и трудностей устроения жизни в незнакомом огромном городе. Он вспоминал впоследствии о своем первом петербургском утре, «...мне стало страшно. Страх мой особенно усилился, когда, сосчитав свои деньги, я нашел в своем бумажнике только сорок семь рублей».

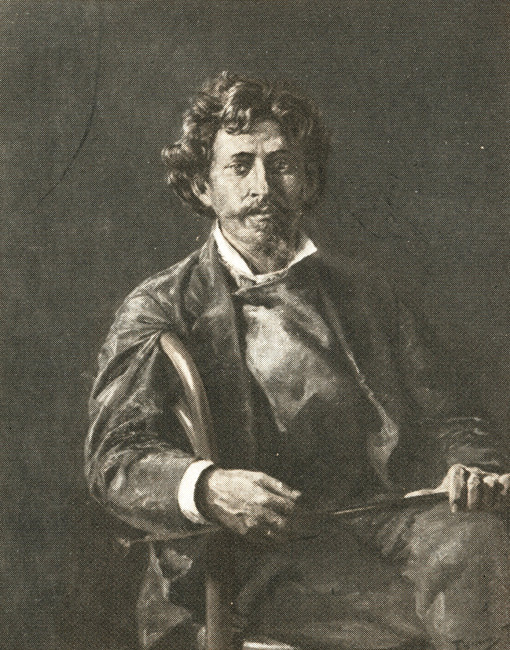

Автопортрет. 1863

С большим волнением подъезжал Репин к Москве. Столько наслышался он о древней столице России, в таких ярких красках расписывали ему Москву побывавшие там чугуевцы, что он с нетерпением ожидал увидеть благолепие этого города. И когда кондуктор дилижанса сказал, что Москва давно уже началась, Репин с удивлением воскликнул: «Эти лачуги, эти гнилые заборы?!»

Никакого благолепия не представлялось его взору. Сколько ни смотрел он, видел лишь одно: узкие грязные улочки, нескончаемая вереница одноэтажных, кривых, с покосившимися крышами домишек, ничем не отличавшихся от чугуевских, с видневшимися на воротах надписями: «Свободен от постоя», и заборы, заборы, заборы...

В Москве Репин не остановился, торопился на вокзал, и уже через несколько часов поезд увез его в Питер. Он запомнил только ту невзрачную, неказистую Москву, которую рассмотрел из почтового дилижанса да из извозчичьей пролетки.

Значительно более яркое впечатление осталось у него от московского вокзала - широкого, высокого, остекленного со всех сторон, да от поезда, или «чугунки», как тогда называли железную дорогу, которую Репин видел впервые, - «приходят, отходят, свистят, гудят паровозы, - дымят то черными, то белыми облаками».

Это первое, мимолетное видение Москвы, естественно, не удержалось надолго в сердце юноши, но каждое новое посещение древнего русского города становится радостным событием в его жизни, и, наконец, он полюбил Москву всем сердцем, и на несколько лет поселился там. В его автобиографических записках, в его обширной переписке Москва упоминается неоднократно, он не перестает любоваться ее величием и красотой, его пленяют люди Москвы. Он пишет Стасову: «Москву я люблю, как родную мать, и нахожусь всегда точно в гостях у матери - в Москве».

Были времена, когда Москва тяготила Репина, надоедала ему, и тогда в его записках можно было встретить и далеко не лестные для Москвы отзывы, но проходило какое-то время, прожитое им вдали от Москвы, и он начинал скучать по ней. С Москвой связывала его радостная, счастливая жизнь, многочисленные добрые друзья и лучшая пора его творчества - ведь в Москве были осуществлены или задуманы лучшие его произведения.

Приехав в Петербург, он не смог сразу поступить в Академию художеств, куда так стремился. Дело оказалось не таким простым, как он думал. Пришлось предварительно поступить в рисовальную школу на Бирже, и лишь через несколько месяцев, в 1864 году, ему удалось осуществить свою мечту.

Пришлось преодолеть и еще одно препятствие - ведь он числился по отцу в податном состоянии Чугуевского военного поселянина, и для поступления в любое учебное заведение требовалось разрешение («приговор») собрания военных поселян Чугуевской волости. Отец Репина добился такого «приговора»:

«1864 года, февраля 24 дня, мы, нижеподписавшиеся поселяне Чугуевской волости гор. Чугуева... слушали читанное нам прошение отставного солдата гор. Чугуева Ефима Репина о выдаче сыну его Илье Репину... увольнительного приговора на поступление его в Академию художеств... почему мы с общего согласия положили: так как Ефим Репин обязуется за время учения сына его в Академии оплачивать за податную землю, которая будет ежегодно определена сыну по приговору общества».

Первые годы учения в Академии художеств были для Репина далеко не сладки. Ему пришлось испытать и муки голода, и стыд от невозможности прилично одеться. «Прибывши в Петербург, - вспоминал он впоследствии, - я думал, что со своим капиталом завоюю всю столицу, однако на первых порах мне пришлось очень круто; чтобы не погибнуть от голода, я бросился на всякую работу - красил на домах железные крыши, красил экипажи даже железные ведра».

Репин возвращается из Академии на каникулы домой. 1867

Никто не помогал Репину, у отца он и не смел просить денег, тому и так жилось тяжело. После долгих месяцев полуголодного существования Репин вынужден был подать весной 1865 года такое заявление академическому начальству:

«...я ревностно начал посещать классы, лекции и лепить с антиков в скульптурном классе, хотя один бог ведает, как я существовал в это время. Долго я искал работы по мастерским иконописцев и фотографов, но тщетно. Благодаря рекомендации товарища я писал портреты за весьма малую плату. Успехи мои в классах шли быстро... но по скудности средств не могу посещать этюдного класса... и даже не имею свободного времени компоновать эскизы, занимаясь мелочами для своего существования. Долго я не решался просить Академию о пособии, наконец бедственные обстоятельства вынудили меня и я покорнейше прошу... принять участие в моем скудном положении и хотя чем-нибудь обеспечить меня на продолжение курса... Я не ручаюсь, долго ли еще можно терпеть лишения, которые заметно ослабляют мое здоровье».

Таких заявлений он подал несколько, но академическое начальство было глухо к просьбам молодого художника.

Успехи в искусстве Репин делал поразительные. Уже в 1865 году он получил малую серебряную медаль за картину «Ангел смерти истребляет первенцев египетских». Эта медаль, помимо всего прочего, давала звание свободного художника, тем самым освобождая его от податного состояния Чугуевского военного поселянина. А это было большим событием для Репина, ведь «военному поселянину» любой, самый маленький военный «чин» мог запретить учиться...

Появились и первые заработки. Репину поручали копировать картины известных художников, и те деньги, которые он получал за эту работу, давали ему возможность не только существовать (надо сказать, что потребности Репина в эти годы были весьма скромны), но и скопить некоторую сумму для осуществления своей мечты - съездить в родной Чугуев повидать родных и знакомых.

Путь из Петербурга в Чугуев лежал через Москву, и эта вторая встреча с Москвой в конце мая - начале июня 1867 года оставила след в сердце художника.

Во время этой поездки Репин должен был остановиться в Москве на целую неделю, ожидая сюда брата своего петербургского друга Адриана Викторовича Прахова - Мстислава Викторовича, с которым он условился вместе ехать дальше.

В этот раз Репин имел возможность более полно познакомиться с Москвой, он целые дни, по его собственному выражению, «таскался по Москве». Он увидел теперь все величие древней русской столицы, ее достопримечательности, начал постигать красоту этого чудесного города.

Правда, в первом письме из Москвы он еще ехидно сравнивает Москву с «домом скряги, кулака», где как попало разбросано множество дорогого имущества вперемежку со всякими дешевыми предметами домашнего обихода, со «старым хламом», нечто вроде «кучи плюшкинского кабинета». Но тут же отмечает и Замоскворечье, самое лучшее, по его словам, место города, и великолепные здания вроде гостиницы Кокорева на Софийской набережной, где он прожил эти несколько дней, и Кремлевский сад, в котором не раз побывал.

Уже на следующий день Репин опровергает свое прежнее мнение, просит своего корреспондента уничтожить «эту дичь» - свое первое письмо из Москвы, которое он написал «сгоряча и неудачно», под влиянием минуты. Теперь он сравнивает Москву уже не с домом скряги, а с комнатой ученика Академии художеств, где рядом валяются и хорошо сделанная копия с классика живописи и скверные академические эскизы, обтирочные тряпки, измазанные красками, и прочий домашний хлам.

И самое «важное», самое «драгоценное» в Москве для Репина - картина Александра Иванова «Явление Христа народу», это «величайшее произведение целого света, гиганта, родившегося на Руси». Об этой картине даже в письмах он не решается высказываться, «душа не налягает», так восхищается он картиной, заставившей его верить, что «действительно на Руси родятся богатыри». Картина Александра Иванова находилась тогда в Румянцевском музее в доме Пашкова, на Моховой улице (ныне старое здание Библиотеки имени В. И. Ленина).

Этнографическая выставка, на которой он также побывал, неприятно подействовала на Репина бездушными манекенами. Бегло осмотрев ее, он пожелал скорее обратиться «к живым».

Обобщая свои впечатления от Москвы, Репин писал: «Москва действительно оригинальна, оригинальна до провинциальности, или провинциальна до оригинальности».

В эту вторую встречу с Москвой Репин еще отдавал предпочтение Петербургу. Там петербургское изысканное общество, которое наблюдал он в Летнем саду, а здесь в Кремлевском садике, куда любил ходить Репин, «несколько дюжин малых в синих поддевках идут, лениво переступая... Несколько экземпляров недурной глуповатой дочки-барышни; матери приземистой, недоверчиво поглядывающей купчихи с повязкой на голове, со связанным в узелок носовым платочком... две-три утонченно истощенные барышни, иногда с выразительными черными глазами, болезненнопрелестно оттененными нижними веками... Кучки две из двух-трех молодых людей - вероятно студенты, потому что рассуждают о науке, хотя с сильной приправой гостинодворских выражений...»

Да и Замоскворечье, так понравившееся ему, нельзя сравнивать с Петербургом: «В Петербурге воздвигли бы здесь дворцы, а здесь: «шорная лавка», продажа дегтю, веревок... длинные, высокие, каменные заборы... закоптелая вывеска «повивальная бабка», две крошечные вывески «белошвейная».

В течение 1868-1871 годов Репин не раз ездил в родной Чугуев, проезжал через Москву, но не задерживался там. И лишь в 1872 году весной он приехал в Москву по своим творческим делам - заканчивать картину «Славянские композиторы», огромное, многофигурное полотно, полное название которого гласило: «Собрание русских, польских и чешских музыкантов». Эта картина делалась им специально для Москвы, по заказу московского купца А. А. Пороховщикова, владельца гостиницы и ресторана «Славянский базар», находившегося на Никольской улице, в самом центре деловой Москвы.

Только после революции это четырехметровое полотно заняло по праву принадлежащее ему место в здании Московской государственной консерватории.

Картина привлекает внимание посетителей красочностью, декоративностью. А приглядишься - и долго не отойдешь, пристально разглядывая фигуры и лица изображенных Репиным композиторов и музыкантов. Из многочисленных мемуарных записей современников мы уже составили мнение о характерах этих крупнейших деятелей славянской музыки, и теперь, стоя перед репинским полотном, изумляемся таланту молодого художника, воссоздавшего на картине эти характеры.

На полотне - русские, чешские, польские знаменитые музыканты. Глинка и Даргомыжский, Шопен и Монюшко, Сметана и Направник... Десятки композиторов и музыкантов, имена которых знает весь мир.

Какая смесь одежд и лиц! И как характерны лица, позы! Удивляешься, как можно было за такой короткий срок - всего полгода - создать это гигантское полотно. И какое огромное трудолюбие нужно было проявить, чтобы изучить образ каждого музыканта, - ведь многих из них уже не было в живых, когда Репин принялся за картину!

Пороховщиков заканчивал тогда отделку концертного зала в «Славянском базаре», и для этого зала ему нужно было декоративное панно, расположенное на большой высоте.

Концертный зал был великолепен; он, писал Репин, «превзошел все мои ожидания. Я думаю, и Европе стоит посмотреть». Концертным залом «Славянского базара» восхищался и В. В. Стасов, считавший, что эта «русская зала» (оформленная по проекту А. Л. Гуна и П. И. Кудрявцева) не имеет себе подобной во всей русской империи, «так она изящна и нова с своими многоставными разноцветными колонками... с своими резными и разноцветными карнизами».

Пороховщиков хотел заказать картину крупному русскому художнику. Он обратился сначала к К. Маковскому; тот запросил за картину 25 тысяч рублей, но Пороховщикова такая цена не устроила. Тогда, очевидно по совету В. В. Стасова, владелец «Славянского базара» предложил написать картину Репину, только что закончившему Академию художеств, но уже известному талантливому живописцу. Цена, предложенная заказчиком, полторы тысячи рублей, представлялась Репину, как сам он говорил, «огромной», и он с радостью принялся за работу.

Многие опытные художники презрительно отнеслись к Репину, этому «выскочке», как они говорили, еще не имеющему имени в искусстве: «Ведь вы только цены портите! - восклицали они. - Ну, где же вам справиться с этим размером? Ведь вы больших картин не писали? Попробуйте-ка! Уж самое бедное пятнадцать тысяч рублей надо за нее взять...»

Но, как вспоминал впоследствии Репин, «несмотря на все эти мелкие неприятности... мы с В. В. Стасовым возлюбили сию картину и прилагали все старания, чтобы ее сделать и художественною и значительною». Репин начал работать над картиной в Петербурге, пользуясь широкой поддержкой Стасова.

Славянские композиторы. Собрание русских, польских и чешских музыкантов. 1871-1872

С Владимиром Васильевичем Стасовым Репин познакомился еще будучи учеником Академии художеств, и с тех пор их дружба, несмотря на большие разногласия в девяностых годах, длилась до последних дней жизни Стасова.

Уже в 1871 году Стасов увидел в Репине талант необыкновенный и дал первый в прессе подробный отзыв об академической работе ученика академии - «Воскрешение дочери Иаира». Еще тогда Стасов сказал, что этот художник, «покуда только ученик, но поспорит, пожалуй, со многими из наших вполне созревших художников». «Мы твердо верим, - писал Стасов, - что г. Репину предстоит самая значительная будущность».

Стасов первый по-настоящему оценил репинскую картину «Бурлаки на Волге», сказав, что Репин выступил с картиной, с которой едва ли может «помериться» многое из того, что создано русским искусством. Стасов писал о Репине, что он «реалист, как Гоголь, и столько же, как он, глубоко национален», что Репин «окунулся с головою во всю глубину народной жизни, народных интересов, народной щемящей действительности».

«Главным глашатаем» картины «Бурлаки на Волге» называл Стасова Репин. «Первым и самым могучим голосом был его клич на всю Россию, и этот клич услышал всяк сущий в России язык». Со Стасова, справедливо писал Репин, «и началась моя слава по всей Руси великой».

С тех пор ни одна репинская картина не проходила без стасовской оценки. Он всегда первым выступал по поводу картин Репина и горячо вступал в спор, зачастую весьма резкий, с реакционными критиками, пытавшимися преуменьшить значение народной живописи Репина.

Репин считал Владимира Васильевича своим учителем, воспитателем, и не только своим, но и огромного круга русских художников-реалистов. «Он именно учитель и по страсти, и по призванию, и по огромному умению жить. Без педантизма, как близкий друг-товарищ, он учит, не придавая даже значения своим лекциям. И сколько у него перебывало учеников! И каких специальностей!»

Стасов - «благородный, самостоятельный, неподкупный характер. За это я его глубоко уважаю и люблю», - писал Репин. Илья Ефимович называл художественно-критическую деятельность Стасова «колоссальной, полной значения... с такой неотразимой пользой для нации, для искусства и, конечно, не для одного только искусства». Он писал Стасову: «И с такой энергией, с непоколебимой верой в будущее, в настоящее хорошее, и с такой силой гиганта - показываете смело, уверенно на новые пути правды, добра. Никто, мне кажется, никогда еще не был способен так верно видеть новое и так без ошибок ценить его!..»

Естественно, что, приступая к картине «Славянские композиторы», Репин обратился за советом и помощью к Стасову. Стасов, говорил впоследствии Репин, «с большими жертвами для себя, где только мог, доставал мне необходимые портреты уже давно сошедших со сцены и умерших деятелей в музыке и доставлял мне все необходимые знакомства с живыми еще музыкантами... чтобы написать их с натуры».

Художник забрасывал Стасова просьбами чуть ли не ежедневно: спрашивал его о музыканте Огинском, о князе В. Ф. Одоевском, радовался, что Стасов достал ему материалы о чешских композиторах, и тут же просил «откопать где-нибудь» польских композиторов, запрашивал об Алябьеве и Гурилеве, жаловался, что карточек Одоевского нигде найти не может, и сердечно благодарил Владимира Васильевича, когда тот достал для него портрет Одоевского... «В картину надо поместить попа Турчанинова, композитора духовной музыки; не знаете ли, где искать его изображение?» «Упросите» Римского-Корсакова и Направника позировать... И так изо дня в день.

Замысел картины, еще до ее написания, вызвал много нареканий. Так, например, И. С. Тургенев, услышав о замысле картины, писал В. В. Стасову: «Хуже сюжета для картины я и придумать не могу... Тут как раз впадешь в аллегорию, в ходульность...»

Немало было у Репина и столкновений с Пороховщиковым. Первое произошло из-за списка композиторов и музыкантов, которые должны были быть представлены в картине. Список был составлен, по просьбе заказчика, руководителем Московской консерватории Николаем Рубинштейном, которому Пороховщиков беспрекословно доверял и никакого изменения в списке не разрешал. А список, отразивший личные вкусы Рубинштейна, был далеко не полон, в него не были включены такие крупнейшие русские композиторы, как Чайковский, Мусоргский, Бородин. Вне списка оказался и Цезарь Кюи. Репин и Стасов считали необходимым включить в список талантливейших композиторов, входивших в «Могучую кучку» - А. П. Бородина и М. П. Мусоргского. Но когда Репин заявил об этом заказчику, тот ответил:

« - Вот еще! Вы всякий мусор будете сметать в эту картину! Мой список имен музыкантов выработан самим Николаем Рубинштейном, и я не смею ни прибавить, ни убавить из списка, данного вам... А Бородина я знаю; но ведь это дилетант в музыке: он - профессор химии... Нет, уж вы всяким мусором не засоряйте этой картины! Да вам же легче: скорее! Скорее! Торопитесь с картиной, ее ждут...»

Репин вынужден был уступить, но Стасов не успокоился, и в своей статье о картине в газете «С.-Петербургские ведомости» (27 мая 1872 года, еще до появления полотна в «Славянском «базаре») выражал сожаление, что в программу картины не вошли «некоторые из новейших композиторов русской музыкальной школы», и иронизировал над теми, кто препятствовал включению Бородина и Мусоргского: «...очень могло статься, - писал он, - что московские заказчики, очень твердо зная Верстовского и Варламова, еще ничего не слыхали о петербургских композиторах новейшего времени, гораздо более замечательных, чем авторы «Аскольдовой могилы» и разных романсов сомнительного достоинства».

Работая над картиной, Репин совершенно уединился, перестал бывать у своих друзей, никого не принимал у себя. Может быть, отчасти причиной этому была его женитьба (11 февраля 1872 года). Женой Репина стала Вера Алексеевна Шевцова, шестнадцатилетняя воспитанница Мариинского института. В переписке друзей Репина этого периода часто говорится об исчезновении художника. Художник Ф. А. Васильев, с которым Репин совершил путешествие по Волге в поисках типажа для картины «Бурлаки на Волге», писал И. Н. Крамскому об «укрывательстве» Репина. Крамской отвечал ему, что Репин «где-то и что-то, но я его не вижу».

Постоянные требования Пороховщикова скорее закончить картину мешали работать и в конце концов возмутили Репина, и он послал своему заказчику довольно резкое письмо: «Сколько крови перепортили вы мне вашими понуканиями! - писал он. - После последней вашей телеграммы я просто работать не могу. Работа из-под палки возможна ли художнику? Это так нетактично, чтоб не сказать неделикатно с вашей стороны. Клячу погоняют кнутом, но не рысака. Испортили хорошее настроение духа, пошло неудачно, и начал портить. Для всякой картины, особенно с таким назначением, как вами заказанная, важнее всего первое впечатление. Если первое впечатление будет гадко, то этого уже не исправишь никаким совершенным исправлением, значит, проиграем оба. Я ничего не смею предлагать вам, но испортить свою репутацию неудачным подмалевком из-за ваших 1 500 р. я не намерен. Я лучше уничтожу картину и возвращу вам деньги. Все равно вам никто не выполнил бы к такому сроку. Я даю голову, если кто-нибудь в России пишет скорее меня и работает усерднее. Отбросив иллюзии и оставаясь в пределах возможного следует: мне писать картину целый март и, если не окончу, захватить немного апреля. Вам, полагаясь на мою добросовестность, не понукать меня более никакими телеграммами, т. е. не портить крови. Подождать полтора месяца там, где можно подождать терпеливо полтора года, вовсе ничего не значит: в выгоде останетесь вы. Если вы согласитесь на эти условия - я продолжаю, если нет - я уничтожаю картину, готовый перенести самый строгий государственный суд».

После этого Пороховщиков оставил Репина в покое.

В апреле Репин начал отделывать картину «вчисто» и лишь в конце мая повез ее в Москву, где ему нужно было вписать в нее с натуры директора Московской консерватории Николая Рубинштейна. Поэтому полотно было поставлено в здании консерватории (где жил композитор), помещавшейся тогда на Воздвиженке (ныне улица Калинина), возле Арбатской площади.

Еще до показа картины широкой публике ее в здании консерватории увидел И. С. Тургенев. Но и теперь первоначальное мнение его не изменилось. Посмотрев картину, Тургенев писал Стасову: «я... с истинным соболезнованием признал в этом холодном винегрете живых и мертвых - натянутую чушь, которая могла родиться только в голове какого-нибудь Хлестакова-Пороховщикова с его «Славянским базаром».

Далее Тургенев писал, что сам Репин разделяет этот его взгляд, что художник был у него, «просидел у меня часа два и с сердечным сокрушением говорил о навязанной ему теме и даже сожалел, что я ходил смотреть его произведение, в котором все-таки виден замечательный талант, но который в эту минуту претерпевает заслуженное фиаско...»

Репин иначе свидетельствует о своем свидании с Тургеневым. Впоследствии, через полсотни лет после этого разговора, художник вспоминал, что Тургенев, едва переступив порог консерватории, где находилась картина, напал на художника за то, что тот объединил в одной картине музыкантов, еще живущих, с музыкантами умершими. Репин вполне резонно ответил, что список лиц, которые должны были быть воспроизведены в картине, дал сам заказчик Пороховщиков, что такое соединение в одном полотне живых и мертвых ничуть не стесняло Репина. В качестве прецедента Репин, в разговоре с Тургеневым, привел Парижскую академию художеств с ее знаменитым полукругом - огромным панно работы Поля Делароша, где соединены знаменитые люди трех веков, да еще сверху расположены представители античной эпохи, жившие пятнадцать веков ранее. Тургенев же, по словам Репина, никаких резонов не признавал.

И даже после того, как картина была закончена и выставлена в «Славянском базаре», когда она вызвала всеобщее одобрение, Тургенев остался при своей первоначальной оценке. На торжестве открытия концертного зала Репин спросил писателя, не изменил ли тот своего мнения о картине в связи с ее успехом. Тургенев ответил: «Нет, нет, мой друг: мое мнение есть мое, и я с идеей этой картины примириться не могу».

Сообщая Стасову о своей встрече с Тургеневым, Репин писал, что не был обрадован этой встречей: «не того я ждал».

Картина «Славянские композиторы», конечно, не принадлежит к первоклассным картинам Репина. Самые условия ее создания не позволяли художнику во всей полноте раскрыть свое мастерство. Место для картины было выделено на самой темной стене концертного зала «Славянского базара» и притом на большой высоте. В силу этого художник должен был в первую очередь обеспечить декоративность картины, создать яркое цветное полотно, которое, даже в полутемном месте, привлекало бы внимание публики. Далее, в групповом портрете, каким, по существу, являлась эта картина, не было сюжета, а Репин в эти годы был в первую очередь мастером сюжета. Вставали огромные трудности и композиционного решения темы - нужно было разместить на полотне большое количество лиц, и, наконец, жесткие сроки, продиктованные заказчиком, несомненно отразились на качестве картины.

И все же картина в значительной степени удалась художнику, хотя она уступает по психологизму другому коллективному портрету, созданному Репиным в более позднее время, - «Государственный совет». По художественному же решению, по живописному мастерству, по композиции эта картина великолепна. Даже Тургенев не мог сказать ничего плохого о художественном мастерстве Репина. Картина была встречена общим одобрением не только широкой публики, но и крупнейших деятелей искусства. Стасов в статье «Художественные заметки о политехнической выставке в Москве», отметив декоративность картины, вызванную тем, что место для картины было приготовлено на очень большой высоте и в большом отдалении от публики, свидетельствовал, что «расчет художника оказался верен» и что это «одна из замечательнейших картин русской школы». Столь же превосходный отзыв о картине дал и знаменитый скульптор М. М. Антокольский: «Она удивительно выразительна и превосходна в красках».

10 июня 1872 года состоялось открытие концертного зала в «Славянском базаре», где была водружена картина Репина. Никольская улица была заполнена щегольскими каретами с гайдуками в ливреях, концертный зал был переполнен. Репин вспоминал: «...разодетые дамы и панство, панство без конца... мундиры, мундиры! А вот и само его преосвященство. Сколько дам, девиц света в бальных туалетах! Ароматы духов, перчатки до локтей, - свет, свет! Французский, даже английский языки, фраки с ослепительной грудью... Пороховщиков торжествует. Как ужаленный он мечется от одного высокопоставленного лица к другому, еще более высокопоставленному».

И заказчик, конечно, мог торжествовать. Концертный зал «Славянского базара» был отделан на славу, «как сон из «Руслана», и, при всем благолепии зала, центром его, притягательной силой была картина Репина, удивительно хорошо «вписанная» а зал. Публика в первую очередь подходила к ней и надолго перед ней останавливалась. Картина вызвала всеобщее восхищение. Пороховщиков, счастливый, радостно возбужденный, подлетел к Репину:

- Где же вы? Ведь вы и не воображаете, какой успех! Все вас спрашивают, хотят видеть, а иностранцы даже не верят, что картина писана в России. Пойдемте скорее, я вас представлю...

Портрет В. В. Стасова. 1889

Портрет П. М. Третьякова. 1883

Репин писал впоследствии, что он «был щедро награждаем славой и успехом выше меры».

Большая работа над картиной, церемония открытия концертного зала «Славянского базара», банкеты отнимали много времени у Репина, и все же он успевал побывать и в картинных галереях и в музеях.

В этот раз Репин пробыл в Москве недолго, но Москва уже втянула его в гущу своей жизни. В этот приезд Репин познакомился с Третьяковской галереей.

Третьяковская галерея произвела большое впечатление на Репина. Он, конечно, знал о ней, читал статьи Стасова о ее коллекции, но лишь личное знакомство с нею вызвало у него настоящий восторг. Он писал Стасову, что «был вне себя от радости, переходя от одной к другой драгоценности в его действительно замечательной коллекции картин». Перечисляя далее картины, произведшие на него наиболее сильное впечатление («Неравный брак» Пукирева, «Тройка» и другие полотна Перова, «Княжна Тараканова» Флавицкого, «Привал арестантов» Якоби и «много, много замечательных русских вещей»), Репин дивился «богатству» Третьякова.

Еще ранее, в Петербурге, Репин познакомился с основателем галереи Павлом Михайловичем Третьяковым.

После приезда в Москву в 1872 году связь Репина с Третьяковым окрепла и вылилась в дружбу, основанную на любви к искусству, общности интересов.

Третьяков уже по первым полотнам увидел в Репине гениального художника, умеющего пытливо вглядываться в действительность и правдиво отображать русскую народную жизнь. Сколько стараний проявил Третьяков, чтобы заполучить в свою галерею репинских «Бурлаков на Волге», не допустить продажи этой картины великому князю Владимиру, у которого она была бы скрыта от широкой публики! К сожалению, несмотря на усилия Третьякова и самого художника, картина не попала в галерею.

Репин ценил Третьякова, как большого деятеля русского искусства, понимающего все значение национальной реалистической живописи. «Много случаев было у меня видеть Вас как знатока, глубоко понимающего искусство», - писал он Павлу Михайловичу через двадцать лет после их знакомства. Многие произведения Репина обязаны своим появлением Третьякову, его заказам, его советам. Репин глубоко уважал мнение Третьякова о своей живописи, потому, что Павел Михайлович «всегда говорит правду», и радовался, когда Третьяков от души признавал достоинства его произведений. «Я глубоко уважаю Ваш приговор о достоинстве работы, я верю даже в его безошибочность», - говорил он Третьякову.

Репин очень внимательно относился к советам Павла Михайловича, касающимся даже техники живописи. Так, когда Третьяков увидел нарисованный Репиным портрет художника Мясоедова, он писал автору: «Рука невозможная, все испортила, нужно ее соскоблить непременно и вновь не густо написать, но вырисовать - вылепить; она должна играть роль и не портить; колорит ее страшно желтый; одно место шеи деревянно; вместо цепочки какие-то ленточки желтые», и Репин сейчас же отвечает: «Мясоедова я намерен переписать».

Репин считал за большую для себя честь быть представленным в галерее Третьякова лучшими своими произведениями. «Признаюсь Вам откровенно, - писал он относительно своего «Протодиакона», - что если уж его продавать, то только в Ваши руки, в Вашу галерею...»

В свою очередь Репин на протяжении почти тридцати лет, вплоть до смерти Павла Михайловича, был его первым советчиком, оказывал огромное влияние на Третьякова, помогал ему в пополнении его галереи. В этом роль Репина была огромна. И, однако, по своей обычной скромности, Репин всегда отрицал эту роль: «Вы напрасно говорите, - писал он, - что мы, т. е. художники, якобы тоже участвуем в созидании этого чудного памятника. Нет, честь этого созидания всецело принадлежит Вам, а мы тут простые работники, берущие свою плату за работу».

В то же время, при всей их дружбе, при всем сходстве в понимании задач и целей реалистического русского искусства, они оба были самостоятельны в своих суждениях.

Высоко ценя желание Третьякова приобретать репинские вещи, Илья Ефимович далеко не всегда удовлетворял просьбы собирателя о продаже ему того или иного своего произведения. Вот пишет он Третьякову относительно своего портрета артистки Стрепетовой: «...погодите; торопиться нам некуда. Я сам до сих пор не понимаю, хорошо она или дурно сделана. Годится ли для Вашей коллекции, я решить не берусь». В другом письме он высказывается категорически: «Как Вам не совестно интересоваться такою дрянью, как этот мой этюд барыни под зонтиком! Ведь он писан при лампе, только для теней... и я скорей сожгу его, чтобы он не попал в Ваши руки, да еще, боже сохрани, в бессмертную галлерею Вашу».

В 1872 году Репин вновь посетил Румянцевский музей и опять восхищался картиной Александра Иванова «Явление Христа народу», к которой он приходит «на поклонение» каждый раз, когда проезжает через Москву.

Репина прельщал в картине Иванова, конечно, не религиозный сюжет, а превосходно переданный художником характер народа, мечтающего об освобождении от рабства. В письме к В. В. Стасову Репин высказал свои мысли: «По воскресеньям перед нею толпа мужиков и только слышно: «Уж так живо! Так живо!» И действительно, живая выразительность ее удивительна! И по своей идее близка она сердцу каждого русского. Тут изображен угнетенный народ, жаждущий слова свободы!»

Многое повидал Репин во время этого третьего кратковременного пребывания в Москве. Побывал он на Политехнической выставке, только что открытой на большой территории Кремля, в кремлевских садиках и на набережной реки Москвы. Здесь были представлены промышленность и промыслы, кустарные изделия, сельское хозяйство, этнография, но экспонаты расположились в невзрачных, скверной архитектуры павильонах, охарактеризованных Репиным как «противно, гадко выстроенные». На фоне открывающейся из окна комнаты Репина панорамы Кремля выставочные павильоны казались художнику слепленными «курам на смех» клетушками, как будто строитель «задался опошлить пресловутый мотив русской избы - хуже выдумать нельзя». Лишь один павильон привлек внимание художника - здание Морского отдела, построенное из железа и стекла, что было тогда новостью в России. «Очень хорош», «общеевропейская вещь», - восторженно писал Репин. Но и этот павильон был испорчен плохим декоративным оформлением.

В 1872 году в Москве открылась первая выставка (перевезенная сюда из Петербурга) Товарищества передвижных выставок. Она представляла собой огромное явление в истории русской живописи. Впервые сами художники, объединившись в Товарищество, показывали свои произведения без «покровительства» Академии художеств и без наблюдения академического начальства. Эта выставка была, как писал В. В. Стасов, «чем-то особенным и небывалым: и первоначальная мысль, и цель, и дружное усилие самих художников, которым извне никто не задавал тона, и изумительное собрание превосходных произведений, в числе которых блещет несколько звезд первоклассной величины, - все это не слыхано и не видано, все это новизна поразительная».

На Репина I Передвижная выставка, которую он смотрел сперва в Петербурге, произвела хорошее впечатление, но оно изменилось, когда он побывал на ней в Москве и сопоставил с картинами московских художников. Он писал Стасову, что «петербургские вещи так подурнели в Москве, что их узнать нельзя», и восхитился лишь портретами работы Василия Григорьевича Перова, в особенности его портретом И. С. Камынина: «...старый седой купчина, с медалью, сидит - жив он, и баста». Полотна петербургских художников, экспонированные на Передвижной выставке в Москве, его разочаровали. В них «нет силы, нет сути, это не народные вещи», - писал он Стасову и далее обосновал свое мнение: «Если на них смотреть в Петербурге, то покажется, пожалуй, что они озарены глубокой мыслью, и только здесь рассеивается этот туман, чувствуешь, что это мысль не убеждения, не прожитая и не выжитая из жизни реальная мысль, мысль эта отзывается обезьянничеством западным мыслям, повторением за ними, и слабым, как всякое повторение, мыслей чужих людей, живших горячо своей жизнью; это можно сравнить с ребенком, который подражает большим и повторяет их слова. Не люблю я этих маленьких хлыщей мысли, я предпочитаю ребенка, выглядывающего исподлобья, молчаливо наблюдающего старших и нравящихся ему людей; внутренний мир таких ребят слагается крепко, глубоко и своеобразно. Таких ребят я вижу в московской молодежи».

И поэтому обрадовала его другая выставка - произведений преподавателей и учеников Училища живописи, ваяния и зодчества, обрадовала потому, что молодые московские художники обращались к жизни, к действительности, чего нельзя было сказать о петербургских мастерах. «Вот где перлы! Вот где таланты! Сколько жизни, силы, чувства, и все это так правдиво, просто». В особенности понравились Репину полотна художников Г. М. Манизера «Сельская школа» и «Неудавшийся портрет», В. М. Староскольского «Увещание преступника» и картины учеников Грибкова, Малышева, Старченкова и Пуныкина. «Молодежь московская так удивила, обрадовала меня... Везде живое непосредственное воспроизведение жизни, как она есть, типично, верно, экспрессивно, а какая живопись!.. Это так своеобразно, сильно, что просто глазам не веришь... Вот оно наше родное, и в Москве, на родине!.. Браво, браво! Нельзя не верить в юные русские силы».

Эти две выставки послужили Репину поводом для сопоставления Петербурга и Москвы. Теперь он отдает полное предпочтение Москве. «Теперь я с ужасом вижу, - пишет он Стасову, - до чего очумлен, обессилен и забит петербургский круг художников...» Репин негодует, что про московских художников никто ничего не говорит, словно их и на свете нет, и сравнивает их с московскими лавками, которые или наглухо заперты тяжеловесными замками, или все там завернуто в кули и рогожи, а разомкни эти замки, разверни кули и рогожи - «глаза разбегутся и рот раскроется от удивления». Петербуржцы же напоминают ему «напрасно прославленный гостиный двор, в котором все отвратительно, гадко и бессовестно».

Репин решительно становится на сторону Москвы, более демократической, по его мнению, по сравнению с чиновничьим Петербургом. На каждом шагу видел он это проявление демократичности.

Вот посетил он Румянцевский музей в воскресный день, когда вход туда бесплатный, и восхищается простым народом, который увидел он там столь непохожим на публику петербургского Эрмитажа. Репин увидел в музее множество простых «мужичков», и его удивило их художественное понимание и умение наслаждаться картинами; он «ушам своим едва верил», когда услышал, как эти «зипуны» прочувствовали один пейзаж до последних мелочей, до едва приметных намеков дали. Репин удивился, как эти «мужики» рассматривали «в кулак» картину «Дубы» М. К. Клодта и все перебирали до косточки. И он приходит к глубокому обобщению, что «вообще в Москве больше народной жизни, тут народ чувствует себя, как дома, чувство это инстинктивно переходит на всех и даже приезжим от этого веселее - очень приятное чувство».

Радостно удивило его, что и в Зоологическом и Ботаническом садах, где он тоже побывал, много «милого мужичья да бабья», несмотря на большую входную плату.

Восхищаясь простым народом, Репин с презрением и негодованием относился к тем, кто, используя неграмотность и суеверия, стремился затуманить сознание людей. Художника возмутила сцена, которую довелось ему наблюдать в Кремле. Толпа слушала проповедь «попа», который «рассуждал, очень театрально позируя и изо всей мочи стараясь блеснуть схоластической ученостью». Репин подметил, что какой-то молодой парень, слепой, задавал проповеднику вопросы, «очевидно, его нарочно держал при себе хитрый поп для возбуждения своего остроумия (по лицу и фигуре поп ужасная дрянь)...», и Репин восклицает: «Вот он, рассадник консерватизма! Противоестественное учение!»

Репина очень интересуют простые люди; он наблюдал их не только в музеях и садах, но и в кухмистерских, трактирах, куда ходил он обедать и где охотно сходился с московской учащейся молодежью. Репин радостно подмечал, что это «уже не щеголеватые студенты, имеющие прекрасные манеры и фразисто громко говорящие, - это сиволапые, грязные, мужицкие дети, не умеющие связать порядочно пару слов, но это люди с глубокой душой, люди, серьезно относящиеся к жизни и самобытно развивающиеся».

Видит он все это, и возникают у него мысли о том, что художнику нужно быть в Москве, а не в Петербурге, потому что там «народ раб, а общество перепутанное, старое, отживающее; там нет форм народного интереса». Репин утверждает, что, в то время как в Петербурге чистый родник народной жизни «портился в вонючей луже монархизма», - в Москве этот родник уже образовал довольно объемистый резервуар, здесь (в Москве) «уцелела народная жизнь».

Именно Москва родила у Репина решительный вывод: «Судья теперь мужик, а потому надо воспроизводить его интересы». Он восхищается «колоссальными, освященными веками и замечательно художественными» достопримечательностями Москвы, панорамой Кремля, открывшейся ему из окна 58-го номера Кокоревской гостиницы, где он жил, кремлевскими соборами, окружившими тесным кольцом величественную колокольню Ивана Великого, храмом Василия Блаженного с его цветистыми куполами, замшелыми древними стенами Кремля, Спасской башней. Все это так поэтично и вместе с тем дышит таким блестящим историческим прошлым, что в письме к Стасову Репин переходит на поэтический лад. Он вспоминает строки Лермонтова из «Песни про купца Калашникова»:

Над Москвой великой, златоглавою, Над стеной кремлевской, белокаменной, Из-за дальних лесов, из-за синих гор, По тесовым кровелькам играючи, Тучки серые разгоняючи, Заря алая подымается; Разметала кудри золотистые, Умывается снегами рассыпчатыми; Как красавица, глядя в зеркальцо, В небо чистое смотрит, улыбается. Уж зачем ты, алая заря, просыпалася? На какой ты радости разыгралася? -

и пишет: «Я взглянул в окно. Над Москвой заря занимается: серое темно-голубоватое небо подернулось снизу на горизонте розовыми полосами, ясны только силуэты старинных церквей да башен, остальные здания слились в сером мраке. Может быть, точно такая же заря занималась накануне боя Степана Парамоновича с Кирибеевичем. Теперь мне даже кажется, что завтра будет происходить этот бой... Как-то особенно торжественно и тихо. Точно ждет чего-то старая Москва. Да, она действительно ждет пробуждения».

Так приглянулась в этот раз Москва Репину, что, уезжая из Москвы, он восклицает: «Подальше от него (Петербурга. - С. И.), подальше от грешной земли! Я поселюсь в Москве, тут так тепло живется».

Но поселиться в Москве ему удалось лишь через пять лет.

© Злыгостев Алексей Сергеевич, 2013-2018

При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:

http://i-repin.ru/ 'I-Repin.ru: Илья Ефимович Репин'

При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:

http://i-repin.ru/ 'I-Repin.ru: Илья Ефимович Репин'